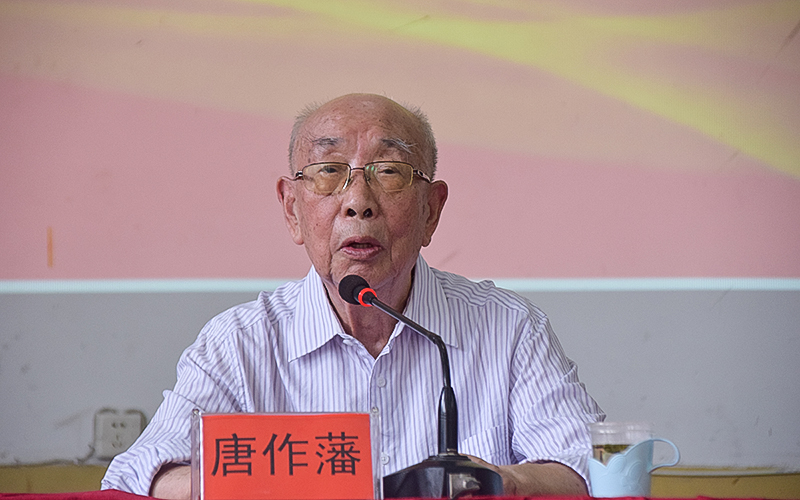

“兴趣是最好的老师,要根据自己的兴趣来选择今后的道路。”10月10日,现年91岁的北京大学中国语言文学系教授(已退休)、著名语言学家唐作藩来到邵阳学院,在李子园校区一栋报告厅与文学院的师生们分享了自己的学术之路。

唐作藩是我国当代著名音韵学家、语言学家和语言教育家,北京大学中文系资深教授,担任北京大学王力语言学奖基金会主任委员、评委会委员《中国语言学报》编委、《语言学丛》编委和《中国语言学》学术委员。讲座结束就有汉语言文学专业的同学在朋友圈激动表示:“这是我目前为止听到的最国宝级的学术大佬的讲座,《音韵学》的作者啊,很开心。”

今年是唐作藩教授第二次来到邵阳学院开展讲座,上一次还是2008年。讲座伊始,全场起立掌声欢迎唐作藩教授的到来。在讲座中,全场始终保持着安静,凝神静听。唐作藩教授从回忆少年生活开始,讲述了自己艰难的求学之路。他介绍由于当时家长的守旧思想,导致自己上学很晚,到了14岁才上五年级,而且当时数学才考了37分。但是通过自己的努力,到小学毕业的时候成绩已经上升至班级第二名。他告诫同学们读书是一件有益的事情,而且不要去害怕起点太晚。

在后来的学习中,唐作藩教授更像是误打误撞进入语言学的领域。他讲述说自己一开始并不了解语言学,还以为语言学是演话剧的。直到后来认识接触到音律学大师王力,才开始真正投入到语言学的研究当中,并且才有不凡的成就。“王力老师给了我很多帮助,对我的一生有很大的影响。”时至今日,唐作藩教授还念念不忘师傅的恩德。

提问环节时,老师和同学们都非常踊跃。其中17级汉语言专业的胡琪文提问该如何找到学习语言的切入点,唐作藩教授回答道:“学习语言要像学习外语一样,从读音和词汇入手,特别是在古文方面。”而对15级汉语言专业王娟提出的“在运动频繁时期,您是如何坚持下来学习的”问题时,唐作藩教授说兴趣是最好的老师,因为有浓厚的兴趣,所以才能坚持下来,此外还要把握好业余时间,充分利用图书馆。

最后,唐作藩教授将自己最新出版的书籍《汉语语音史教程》赠送给邵阳学院图书馆。

会后,记者采访到16级汉语言专业的朱紫薇同学,她表示自己在讲座中收获很多,了解到读书对人的意义,意识到读书永远不怕晚。而且认识到优秀的人将会对自己产生非常大的影响,所以自己在大学阶段要多去图书馆,充分利用好课余时间,不断为人生奋斗。

(记者协会 文/刘婷 图/熊惠)

唐作藩先生:薪火相传,不知其尽

唐作藩,1927年生,湖南省洞口县人,当代著名音韵学家。曾任北京大学中国语言文学系教授,已退休。曾兼任北京大学中文系副主任(1984—1989)、《语言学论丛》编委、北京市语言学会常务理事、中国音韵学研究会副会长、两届中国音韵学研究会会长。现为北京大学王力语言学奖基金会主任委员、评委会成员、中国音韵学研究会顾问、北大《语言学论丛》编委、《中国语言学报》编委、《中国语言学》学术委员。主要著作有《汉语音韵学常识》、《音韵学教程》与《上古音手册》。

【恩承师长】

一方狭小的书房,靠墙摆了一张堆满书籍报刊的书桌,剩下三面墙都被书柜占满,留下的空地勉强可供旋身。摆满了其中几乎一整座书柜的,是几十卷王力先生的文集。

唐老从中取下一本《王力古汉语字典》,指着封面上编者的名字,充满感情地说:“编这个字典时,最早王力先生都参加了的。他生前没有完成,交给我们六个人,由我们负责完成。语及恩师,他的声音微微颤抖。

问及对王力先生的印象,唐老笑道:“那当然是很有学问。另外对我们学生特别好,尤其是王师母对我们很好。王力先生当年除了上课,就是埋头做学问。要是出去开会,坐车回家后,也很快就又趴到了书桌上。家务事、带小孩都是师母在做。他的五个小孩都很优秀,都是王师母培养。”王力先生晚年住在燕南园60号。恩师去世后,唐老仍常常去看望师母,师母有时也会打电话来问候。师母去世以后,唐老编了一本《大师后面的伟大女性——纪念王力先生夫人夏蔚霞女士》,收录了学生们纪念她的各种文章。

王力先生上世纪二十年代进入清华,是当时清华四大导师的研究生。“清华待了不到三年,就去巴黎留学。几年后回到清华,他就老是翻译一些法国文学,结果到了1935年还没有评教授。他就问当时的文学院院长朱自清,朱自清说,你在那干什么,你就成天翻译那些赚钱的东西!他马上下决心写论文,从事学术研究,很快评了教授。”唐老呵呵一笑,“他跟我们说这些故事,就是要我们好好从事学术研究。”

“这些东西都忘不了的,记忆都很深的。当我的研究生来的时候,我也把王力先生的学术精神都讲给他们听,希望他们能一代胜过一代啊。王力先生也老是这么说。”

唐作藩先生1948年考入广东中山大学学习语言学,最初师从岑麒祥先生。1952年,岭南大学与中山大学合并,他成为了王力先生的学生。

历史总是存在种种机缘巧合。

1927年,他出生于湖南武冈一个平常的农村。母亲完全是文盲,父亲也只念了两年私塾,就做了学徒,做点小买卖谋生。家境贫穷,父亲想让儿子走自己的旧路,幸得有专门跑外,有些见识的二叔说了一句话“还是读书好”,决定了他的命运。是靠亲戚朋友“打会”,轮流凑份子钱,才有了上小学的学费;然而还是不够路费,一百一十里只能用脚来走。

初中三年级的时候,日本人来了,老师带着他们逃难到湘西岁林县。日本人把家乡都占了,他们跟家里人断了联系。这个时候招中国远征军到缅甸打日本,同学纷纷报名,他也报了名,然而因为是独生子未获批准。有同班同学去了缅甸,还给他寄了照片,可是后来再也没有了音讯。一直到日本投降,他才回到故乡。

王力先生本是清华大学的老师。1945年日本投降时,他正与其他西南联大的老师一道,准备由昆明返回北京。回北京前,他先带着夫人孩子回广西探望了老母,然后打算经由广州北上。当时中山大学中文系主任孔德教授得知,便邀请他前去做了一场报告,结果大受欢迎,孔德教授便力劝他留下。王力先生便写信给当时的清华中文系主任朱自清,得到回复“你在那待几年也可以嘛”,于是留在了广州。

1948年,唐作藩先生考入中山大学。因为中学时演过话剧,看到语言学系,以为是演话剧的学科,就报考了,结果被顺利录取。第一堂课讲“语言学概论”,才知道语言学是什么。然而他从来没有后悔。

念了一年,1949年解放前夕,由于学校罢课罢教,他被迫休学,回到湖南老家。那时湖南已经解放,然而家乡那座中心小学的校长跑了,子弟们都要上学,怎么办?他们回乡的同学便办起一个小学,唐作藩先生被推为校长,并担任地理课教员。1950年春,他还作为教育界代表,出席了武冈县第一届各界人民代表会议。人生轨迹转折的关键点上,他写信给系主任岑麒祥先生,询问可不可以复学,得到答复“你赶紧回来吧!”。于是教了一年小学后,他又回到中山大学做起了学生,继续研究语言学。

而恰是在他考入中山大学的1948年,王力先生离开中山大学,来到岭南大学。直到1952年,岭南大学与中山大学合并,他才成为王力先生的学生。1953年毕业后,他留下做王力先生的助教、秘书。1954年,当时的宣传部副部长胡乔木,同是王力先生的学生,提出要集中精力培养语言学的人才,于是包括他所在的几所大学的语言学系统一迁往北大。王力先生作为汉语教研室主任,他作为秘书。算起来,他到北大有六十二年了。

与王力先生的师生缘分愈多偶然,便愈显其珍贵。

通往学术的道路愈多曲折,便有了愈多坚持的理由。

【静以修身】

书桌上方挂了一幅水墨,一位隐士模样的长髯老者捧书坐读,仪态闲逸,自得其乐。

这是唐老当年的学生,前任江西南昌教育厅厅长某某某,在他八十岁大寿时送来的礼物。唐老笑称这幅画“好玩”。

的确,画中人沉醉读书的神态、露齿而笑的洒脱,都与画外这位老者如此相像。

1986年王力先生去世后,唐作藩先生接过他的课,教授汉语史。直到1993年,他六十六岁时,才从教学岗位上退休。退休后,他被返聘到1999年。后来清华大学得知他在北大已经不再教课,又请他前去教了两个学期。2001年,他还去马来西亚马来亚大学教了一个学期课,教授二年级的“诗经”和三年级的“音韵学”,此后才完全退休。

在工作岗位上,他与当年王力先生一样,始终埋头从事学术研究,撰写学术著作。他主持编著的《汉语音韵学常识》《上古音手册》《音韵学教程》,参与编著的《古代汉语常用字字典》《古代汉语》《王力古汉语字典》等,既是如今中文系学生的常用书,也是非专业人士了解古汉语、发展个人兴趣的一扇窗口。

即使退休后,他也不曾偏离学术之路半步。

没什么需要赶的任务了,却也闲不下来。从前编的几本字典,还要不断地修订,不断地更新。出版的一些教材,《汉语语音史教程》还要修订,《汉语史》应商务印书馆要求也要编第二本。几本“小册子”,像《学点音韵学》《普通话语音史话》,过去分开出版过,最近商务印书馆又要拿去再版,也都得重新审阅。和同事们编的杂志《语言学论丛》,现在还在出,还要去北大老化学楼开会。

去年唐老还去了台湾,到嘉义大学、中正大学做了报告。今年五月初他还去了成都,应西南交通大学邀请,参加一个国家项目的开题报告。

平时在家,上午看《参考》,下午读晚报。下午和晚上会在电脑上工作,时间大概各两小时,主要是收看朋友学生发来的一些“好玩”的材料,他也会选择一些转发。除此之外,没有什么娱乐活动,就只是读书。“我现在读书主要是休闲,不然空虚啊。”至于“休闲”的定义,唐老拿出一本《潮起潮落:新中国文坛沉思录》,翻开扉页,指着上面的签名说:“我最近休闲,买了这本书,看看这些人回忆的文章。像巴金啊,何其芳啊,有些是我都见过的。”

八十九年的人生,走过大半部中国近现代史,印象最深刻的历史事件又是什么呢?唐老略一思索,便兴致勃勃地讲道:“我在中山大学时,参加过一些共产党的外围组织,叫‘湖立读书会’,在那里看到了‘毛选’和其他一些进步的书。我把那些书还带回老家一部分。我在家教小学生那会儿,解放了,教小学的同学还贴了‘欢迎解放’的布告。当时来了一个李区长,看到布告很高兴,就集中镇上老百姓要讲话。可是他一口山东方言,老百姓都听不懂,还把我叫去当他的‘翻译’。就对这个印象最深刻。”讲毕,唐老开怀大笑。

走过风云变幻的九十年:五二年没毕业时就去参加了土改,五七年经历了“反右斗争”,五八年下放到门头沟边劳动边教工农兵学员,六七年去平谷县鱼子山大队“开门办学”在山区劳动,六八年下放到南昌郊区鄱阳湖畔的鲤鱼洲……一路艰辛自不必多言,而记忆最深的却是六七十年前一件“好玩”的小事。

或许旁人看来琐屑至微不足道的,恰是生活之趣味、人生之精神所在。

对学术的坚持、对生活的旷达,都源自这种“好玩”的心态。也因为“好玩”,所以研究语言学不仅不会枯燥,还自己觉得其乐无穷。

问及研究语言学,这种相对冷门学科的意义,唐老不假思索地答道:“我们自己的语言你不研究?”

他又耐心地解释道:“什么叫音韵学?实际上就是汉语语音的历史,从诗经时代研究它怎么变到今天的读音。它是个基础课,是学古代汉语的入门课,就好像理科的数学是物理化学的入门课一样。张老师开的音韵学的课,今天还有好多外系的,包括理科的同学在选。”

北大中文系的张渭毅老师,也是当年唐老的学生,他评价唐老是“哲人和圣人”“知识分子的楷模”。

听到这样的评价,唐老只是摇头说:“哪里哪里。那都是他们吹出来的。我没有什么可采访的。”

【桃李天下】

然而张渭毅老师显然不是一面之词。唐老的客厅中挂了两幅题字:“品在竹之间,格超梅以上。”落款是袁行霈。

袁行霈先生是当年北大文学专业的学生,因为喜欢语言学,也选了唐作藩先生的课。今天,他是北大人文学部主任。

唐老退休后,和北大清华的许多老师一样,住在清华园以南的蓝旗营小区。有时,他会在院子里散散步,见见老朋友。采访那天上午,他还和袁行霈先生在院子里一起散步,边走边聊。

唐老从教数十年,确实可谓桃李满天下。除了张渭毅老师、袁行霈老师的“溢美之辞”,学生们对老师的感怀不乏佐证。

八九十年代,河北师范大学请唐作藩先生去讲课,当年的学生、当时的河北省长还到宾馆看望过他。当年马来西亚有过一学期之缘的学生,也还跟他保持着联系,有一个现在新加坡工作的学生,六月份还要来北京拜访。

今年五月十五号,唐老度过了他的八十九岁生日,那天没有通知,来了十几个学生,大家简单地吃了顿饭。唐老带过的访问学者,韩国梨花女子大学的老师,还发来了贺卡。

唐老七十岁生日时,学生们为他出了一本《语苑撷英》来庆祝,收录了大家学术的、回忆的文章。八十岁时,出版了第二本。今年已经有几个老师在筹备,打算明年唐老九十岁时,再为他出一本书。

学生们对老师念念不忘,老师同样对学生们印象深刻。

1953年,唐作藩先生毕业留校,担任助教,负责新闻专业的写作课。当时的课代表是位才华横溢的女同学,叫林昭。后来,因为反对文化大革命,她在当年的动荡与混乱中被枪毙,英年早逝。数十年后,谈及此事,唐老仍会一声叹息,默然良久。

1960年,唐作藩先生接过王力先生的课,教的第一批学生里,就有现在北大中文系的蒋绍愚老师。“当时他在他们班里是很优秀的。”

广州省委书记、政治局委员胡春华,也是唐老的学生。过去没有办公室,学生有问题要到老师家里去,胡春华当年就常常来唐老家中问问题。谈及此,唐老洋溢着老师特有的自豪。

尽管已经退休,唐老对今日的学生也仍有很多期望。

“我觉得理科的同学,学学古代汉语也是很好的,可以读读古籍,多看看书。喜欢诗词的话,还是要学点音韵学,可以欣赏用韵。学理科的有这么一点基础很有好处,也可以丰富生活。”他举出老朋友厉以宁先生的例子。厉以宁先生的诗就做的不错,还送过唐老他自己的诗集。

但他最想说的话是:“咱们北大的重要性、影响还是在学术。所以无论如何,同学们应该好好学习,将来能发挥作用,发挥影响,能出学术成果。不是出去当官。我不排斥当官,需要当官也要当官,但最重要的还是学术。不光是在国内,要在全世界产生有影响的学术成果。这才是北大的传统啊。”讲到这里,一直神态非常安详的唐老忽然有些激动,他上身前倾,离开椅背,打着激烈的手势。

【结语】

采访结束后,唐老坚持将我们一直送到门外。房门轻掩,隐去了一处有故事的角落。

从朱自清先生的月下荷塘,到王力先生的燕南园,到唐作藩先生的蓝旗营小区,到我们的宿舍楼群,一代代交接的是学术的火炬。

一代人的薪柴或许终将燃尽,火焰却只会在代代传承中愈燃愈明。

(本文原载北京大学官方微信2016年6月22日,记者:郭菁璞,孔曦晨)